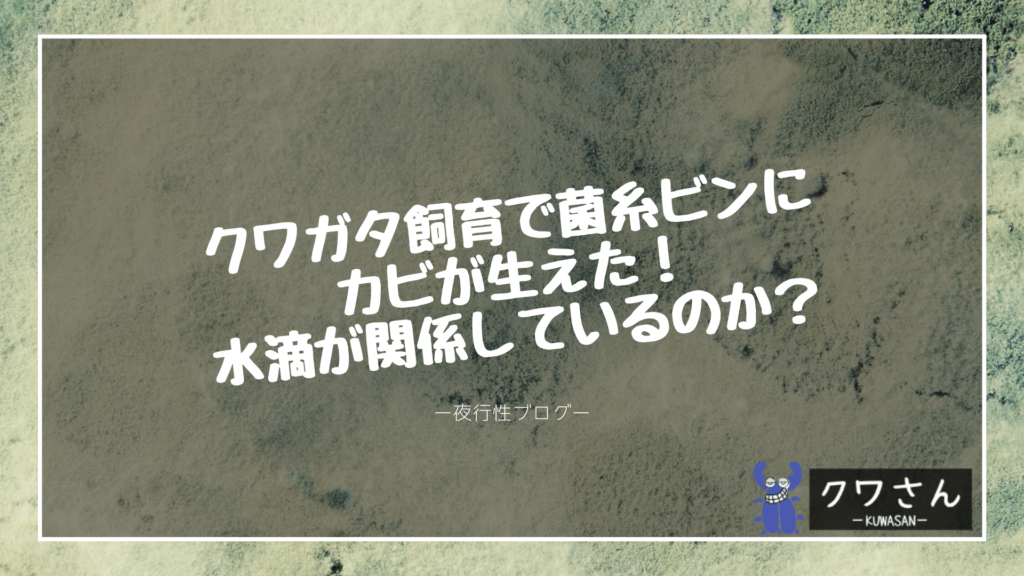

クワガタ飼育で菌糸ビンにカビが生えた!水滴が関係しているのか?

少年

少年菌糸ビンにカビ?が生えているんだけど大丈夫なのかな?

菌糸ビンでクワガタを飼育していると、カビのようなものが生える時がありますよね。

とくに菌糸ビン飼育をあまり経験がない方は、どうしていいかわからないといったことが考えられます。

この記事では、菌糸ビンにカビが発生する原因や対策についてお伝えしていきます。

◇この記事を読んでほしい人

- 菌糸ビンがカビ生えて困てる方

- カビが生える原因が知りたいい方

- カビの対処方法を知りたい方

この記事を書いてる人

- 飼育種

■カブトムシ

ヘラクレス、サタン、ネプチューン、サンボンヅノなど(今後はカブトムシ系を拡大予定)

■クワガタ

メインは、ニジイロクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタなど、色虫が基本好き - 飼育数

成虫・幼虫合わせて300匹以上、常時飼育中

茨城県日立市でカブクワのネット販売を行っています。

もし気になる生体などがおりましたら、お気軽にご連絡ください !

お問い合わせは、下記リンクよりお願いします。

菌糸ビンに生えるカビは2種類

菌糸ビンに生えるカビは2種類あります。

- アオカビ

- トリコデルマ(ミドリカビ)

2種類ありますが、菌糸ビンでよく発生するカビはトリコデルマ(ミドリカビ)がほとんどなんです。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

アオカビ

アオカビは、日常で一番目にすることが多いカビの種類だと思います。

食べものを長い期間放置したときに表面に生えるカビがアオカビなんです。

その他、アオカビはブルーチーズやカマンベールチーズに使われるカビになりますが、実は人体に害があります。

少年

少年えっ!?チーズって食べたらやばいじゃん。

チーズに使われるアオカビは、チーズに含まれるアンモニアによって分解されるので無害になります。

トリコデルマ(ミドリカビ)

ミドリカビは『ツチアオカビ』と呼ばれることがあり、クワガタ飼育でもっとも多いとされているカビの種類になります。

見た目はアオカビと似ていますが、ミドリカビは他の菌にも寄生する特徴があります。

菌糸ビンの中にミドリカビが発生することで、菌糸が負けてしまいミドリカビが増殖することがあるんです。

少年

少年少し面倒なカビだね・・・

菌糸ビンにカビが生える原因について

少年

少年カビが生えて原因って何?

いろんな条件がありますが、菌糸ビンの場合では、菌糸のきのこ菌が弱っていることでカビが生えやすいとされています。

つまり、きのこ菌が強ければカビ菌を防ぐことができるということになります。

そのことから、カビが発生しやすい状況としては、菌糸ビンのきのこ菌が時間が経ち弱っているタイミングがカビが生えやすいと言えるでしょう。

クワガタの飼育環境にもよりますが、菌糸ビンの管理温度は20~25℃で管理し温度変化が少ない場所で管理することが望ましいとされています。

クワさん

クワさん温度が高すぎたり、温度変化が大きい場所の置くことで、菌糸ビンの劣化が早まります。

菌糸ビンにカビが生えるとどうなるの?

少年

少年そもそもカビが生えるとクワガタに影響があるのかな?

カビは自然界にも存在するため、菌糸ビンに発生しても問題ないこともあります。

例えば、菌糸ビンの表面だけにカビがある場合は取り除けば問題ありません。

しかし、カビが増殖し菌糸ビンの大部分にカビが広がっている場合は、菌糸ビンを新しいものに交換をしましょう。

カビによってきのこ菌が減少してしまうと、幼虫は栄養を摂取できなくなり成長の妨げになります。

カビを放置をしすぎると幼虫が亡くなることもあるので、菌糸ビンにカビが生えている状況なら交換する?しない?の見極めが大切です。

クワさん

クワさん心配であれば、新しい菌糸ビンに交換することをおすすめします。

菌糸ビンにカビが生えた時の対策

前章でお伝えしていますが、カビが表面にあるでけなら取り除くことで広がるのを防ぐことができます。

それ以外の対象方法を解説していきます。

食痕(しょっこん)部分にカビがある

食痕(しょっこん)にカビが見られる場合は、一旦様子を見ます。

幼虫が食べ進んだ跡のことを食痕って言います!

これが食痕↓↓

こまめに観察し、カビが広がっているようであれば菌糸ビンの交換を考えましょう。

菌糸の白い部分にカビがある

菌糸ビンの白い部分にカビが見られる時は、一部であれば様子をみて構いませんが、菌糸ビン全体の2~3割程度がカビが広がっている場合は交換を検討してください。

菌糸の白い部分にカビが発生するのは、菌糸のきのこ菌が弱まっている証拠です。

カビがあるない関係なしに、交換時期が近付いている合図になります。

菌糸ビンのカビと水滴は関係している?

少年

少年菌糸ビンに水滴がたまっているんだけど、カビと関係があるのかな?

菌糸ビンに水滴がつくことはごくごく自然のことです。

理由としては、きのこ菌はオガクズを土に戻そうと分解する働をします。

その際に、水と二酸化炭素を出すため水滴がつきます。

これは、きのこ菌が乾燥から身を守るための防衛本能なので、水滴がつくことはいいことなんですよ。

水滴がつくことは基本的には問題ありません!

しかし、通気が極端に悪い場合や水分が菌糸ビンの底にたまる場合は菌糸ビンの劣化につながることもあります。

状況によって悪い働きをするので、適切な判断が必要になります。

クワさん

クワさんカビは水滴というよりも、きのこ菌が何らかの影響で弱まっている時にカビが発生することが多いように感じます。

菌糸ビンにカビが生えた‐まとめ

菌糸ビンにカビ生える原因や対処方法などをお伝えしてきました。

この記事を読んでいるあなたは、カビに困っていることだと思います。

状況によってはそのまま様子を見ても問題ありません。

心配なら迷わず新しい菌糸ビンに交換することをおすすめします。

菌糸ビンもメーカーによって『もち』や『栄養価』も違いますのでいろんな菌糸ビンを使ってみると面白いですよー

飼育グッズ、ちゃんと選べてますか?

僕が実際に使って

「これはマジで便利」

「もっと早く知りたかった…」

と思った、初心者にも安心のおすすめ飼育グッズをまとめました。

失敗を減らしつつ、カブクワとの暮らしがもっと楽になります👇

\ブリード初心者必見!!/

また、現在販売中のカブクワ生体リストも随時更新しています!

僕が育てている生体の中から、現在販売中のカブトムシ・クワガタを一覧にまとめました。

BASEもしくは、ヤフオクのどちらかでご購入ができます👇

\最新の生体リスト/

現状はネット販売のみになりますが、近い方なら直接手渡しも可能です。

質問などありましたらお気軽に下記リンクより、お問い合わせください👇

コメント