『黄色い液体がきもい』クワガタのマットに粘菌が発生する原因と予防

少年

少年クワガタを飼育してたら、黄色いものが出てきたんだけど…これって大丈夫なの?

クワガタを飼育していると、突然マットに白い塊や黄色い液体のようなものが現れることがあります。

白い塊や黄色い液体のようなもの正体は、ススホコリに代表される「粘菌(ねんきん)」と呼ばれる生物です。

粘菌は高湿度や栄養豊富な環境で発生しやすく、特に産卵セットを組んだケースや加水しすぎたマットなどが原因になります。

見た目がカビと似ていることも多く、白い粘菌と白いカビの違いに戸惑う飼育者も少なくありません。

また、粘菌がクワガタに害を与えるのか、人体への影響はあるのか、駆除方法や動くスピードなども気になるポイントです。

この記事では、粘菌の基礎知識から具体的な対処法まで、クワガタ飼育者に役立つ情報を詳しく解説します。

さっそくいってみましょう。

- クワガタ飼育中に粘菌が発生する主な原因

- 粘菌と白カビの見分け方と特徴の違い

- 粘菌のクワガタや人体への影響の有無

- 粘菌の対処法や予防のための飼育環境の工夫

この記事を書いてる人

- 飼育種

■カブトムシ

ヘラクレス、サタン、ネプチューン、サンボンヅノなど(今後はカブトムシ系を拡大予定)

■クワガタ

メインは、ニジイロクワガタ、メタリフェルホソアカクワガタなど、色虫が基本好き - 飼育数

成虫・幼虫合わせて300匹以上、常時飼育中

茨城県日立市でカブクワのネット販売を行っています。

もし気になる生体などがおりましたら、お気軽にご連絡ください 。

最近はヤフオク!中心に出品をしています。

お問い合わせは、下記リンクよりお願いします。

クワガタのマットに粘菌が発生する理由

- 黄色い粘菌が現れる原因とは

- クワガタにススホコリは害がある?

- 白いカビと粘菌はどう違うのか

- 白い粘菌と見分けるポイント

- マットから黄色い液体が出たときの対処法

黄色い粘菌が現れる原因とは

黄色い粘菌が飼育ケース内に発生する主な原因は、高湿度と微生物の増加です。

この粘菌は、「ススホコリ」などに代表される変形菌と呼ばれる生物で、微生物や有機物をエサにして成長します。

クワガタの飼育に使われるマットや朽ち木には、粘菌の餌になる栄養が豊富に含まれており、湿度が加わると一気に繁殖が進むのです。

例えば、加水しすぎたマットや換気不足のケースでは、白っぽい塊から徐々に黄色く変色して広がっていく粘菌が確認されることがあります。

腐葉土や山から持ち帰ったマットには粘菌の胞子が付着していることがあり、気づかぬうちに飼育ケース内で活発に活動しはじめるのです。

このため、湿度管理を怠ったり、通気性の悪い場所でケースを置いたりすると、粘菌が目に見える形で現れることになります。

放置すればケースの外にまで広がることもあるため、発見したら早めの対応が求められます。

クワガタにススホコリは害がある?

ススホコリは基本的にクワガタに直接的な害を与えることはありません。

この粘菌は微生物を食べて生きており、昆虫そのものを攻撃する性質は持っていないためです。

ただし、安心できる面ばかりではありません。

クワさん

クワさんススホコリが大量発生すると、マット内の栄養を吸収してしまい、幼虫の成長に必要な成分が不足することがあります。

また、粘菌が活動中に発する独特なにおいや変質したマットが、幼虫の生活環境を悪化させる可能性もあります。

粘菌の影響で、成長が止まったり、サイズがなかなか大きくならなかった幼虫のマットを調べると、ススホコリが広がっていたという事例もあります。

このように、間接的にはクワガタにとってマイナスの影響を及ぼす可能性があるため、油断は禁物です。

なお、成虫になった後であれば、ススホコリによる影響はほとんどないと考えられています。

白いカビと粘菌はどう違うのか

見た目が似ていても、白いカビと粘菌はまったく異なる種類の生物です。

違いを知ることで、飼育環境への適切な対応ができるようになります。

まず、白いカビは真菌類に分類され、空気中にある胞子が付着して湿度や温度の条件がそろうと繁殖します。

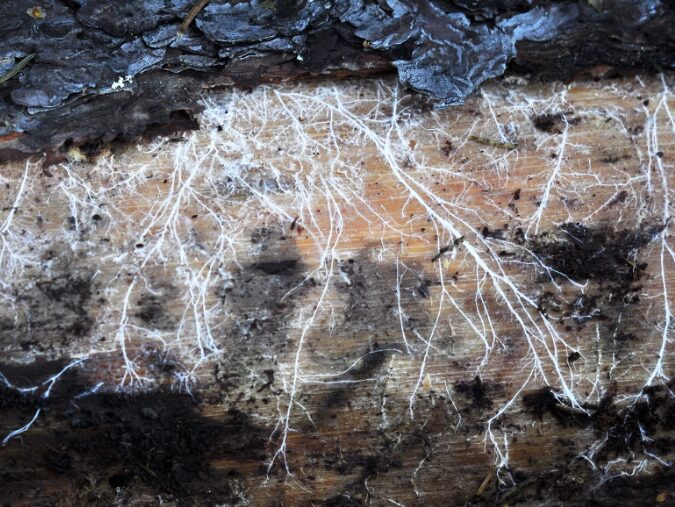

菌糸という繊維状の構造で広がり、クワガタの飼育環境ではよく見られる存在です。

多くの場合、クワガタには無害ですが、大量に発生するとマットの劣化や悪臭の原因になります。

一方の粘菌は、菌類でも植物でも動物でもない「変形菌」という分類に属し、アメーバのように動きながら餌となる微生物を捕食して成長します。

白いカビは固定された場所に留まるのに対し、粘菌は這うように移動していくため、時間経過とともに形や位置が変わっていきます。

クワさん

クワさん粘菌の中には色が変わって黄色や褐色になるものもあり、発見が遅れるとかなり広範囲に広がることもあります!

このように、見分け方の一つとしては「動くかどうか」「色が変わるかどうか」がポイントです。

飼育環境を正しく整えるには、こうした違いを理解しておくことが重要です。

白い粘菌と見分けるポイント

白い粘菌は、白カビや菌糸と非常によく似ているため、見分けがつきにくいものです。

しかし、いくつかの特徴を押さえておけば判別は可能です。

まず、見た目だけで判断する場合、「粘菌は光沢があり、塊状または膜状に広がる」のが特徴です。

一方で、白カビや菌糸は綿毛のようなふわふわした見た目で、静止したまま広がっていきます。

さらに、粘菌は成長段階によって色が変化することもあり、初期は白っぽい姿をしていても、数日後には黄色や灰色に変わる場合があるため、変化のスピードにも注目するとよいでしょう。

また、指や棒などでそっと触れてみることで違いを確認できます。

粘菌は比較的柔らかく、膜のように伸びたり破れたりしますが、カビは粉のように崩れる性質を持っています。

つまり、「時間を置いて観察」「移動するか確認」「触感で違いを判断」といった方法を使うことで、白い粘菌かどうかを見極めやすくなります。

マットから黄色い液体が出たときの対処法

飼育マットから黄色い液体がにじみ出た場合、多くの飼育者は驚くかもしれません。

しかし、これは粘菌の活動によって起こる現象のひとつで、必ずしも異常ではありません。

この現象は、マット内の湿度が高すぎたり、空気の流れが悪い環境で起こりやすくなります。

粘菌が活発に活動する過程で体内の水分や成分がにじみ出て、それが黄色い染みとして現れるのです。

対応としては、まずマットの湿度をチェックし、必要であれば一部を乾いたマットに交換をします。

また、飼育ケースの通気を良くするために、ケースのフタに新聞紙を挟んで湿気を吸収させたり、風が通りやすい場所に飼育ケースを移動することも効果的です。

クワさん

クワさんもし、粘菌でマット交換をする際は、屋外で行うようにしましょう。室内で作業をすると粘菌が他の飼育ケースに広がる可能性があります!

黄色い液体が広がりすぎてマットの色や質が明らかに劣化している場合は、部分的ではなく全面交換を検討する必要があります。

ただし、その際は幼虫や蛹の状態をよく観察し、無理な移動を避けるよう注意しましょう。

クワガタのマットに粘菌を出さない対策と予防法

- 産卵セットに粘菌が出たときの対策

- 粘菌を安全に駆除する方法とは

- 粘菌は人間に害がある?

- 粘菌はどのくらいのスピードで動く?

- 粘菌が増える環境と発生を防ぐ工夫

産卵セットに粘菌が出たときの対策

産卵セットに粘菌が発生した場合、放置してしまうと環境悪化を招き、産卵や孵化に悪影響を与えるおそれがあります。

まず行うべきは、粘菌の発生箇所を物理的に取り除くことです。

ティッシュやスプーンなどで表面をすくい取り、ビニール袋などに密閉して廃棄します。

胞子が舞い散らないように注意し、換気も行ってください。

菌が部屋中に広がってしまわないように、できれば屋外で作業をしましょう。

次に、粘菌が広がっていた産卵木やマットは状況に応じて交換または乾燥させる対応が求められます。

産卵木であれば、一度取り出して日陰で軽く乾燥させることで再利用が可能になるケースもありますが、リスクを考えると廃棄したほうが無難でしょう。

また、再発を防ぐためにはケース内の通気性を確保し、湿度を適切に保つ工夫が必要です。

産卵前のメスがいる場合は環境の変化が刺激となることもあるため、粘菌除去の際はできる限り影響を抑えて対応してください。

デリケートな時期だからこそ、穏やかな作業が求められます。

粘菌を安全に駆除する方法とは

粘菌を安全に取り除くには、「広がる前に早期対応する」ことがポイントです。

見た目が気持ち悪いだけでなく、胞子を飛ばして再発する可能性があるため、慎重に対処する必要があります。

まず、粘菌が確認できたら乾燥させることを優先しましょう。

粘菌は湿気に強く、乾燥に弱いため、風通しの良い場所にケースを移動したり、フタを開けておいたりするだけでも効果があります。

次に、粘菌を物理的に取り除く際は、ティッシュやキッチンペーパーでそっとすくい取るようにします。袋に入れて密閉し、可燃ゴミとして捨てれば安全です。

また、作業中はマスクをつけておくのがおすすめです。特にアレルギー体質の方は、予防的に対応したほうが良いでしょう。

マットや産卵木に広範囲で粘菌が広がっている場合には、その部分を思い切って交換したほうが確実です。

除去後は乾燥と通気の環境を整え、再発を防ぎましょう。

粘菌は人間に害がある?

粘菌は見た目のインパクトから「害があるのでは?」と思われがちですが、基本的には人間に対して無害とされています。

この生物は、バクテリアや有機物を食べながら成長する単細胞生物で、動物でも植物でもありません。

ただし、注意が必要なケースも存在します。

粘菌が大量発生した場合や乾燥して粉状になった胞子が舞った場合、アレルギーを持つ方にとっては刺激になる可能性があります。

そのため、敏感な体質の方や小さなお子さんがいる環境では、粘菌を見つけ次第取り除くほうが安全でしょう。

このような意味では、粘菌そのものよりも「飼育環境の管理不足」が問題になるケースが多いと言えます。

粘菌はどのくらいのスピードで動く?

粘菌は目に見えて移動するわけではありませんが、ゆっくりと動いてエサを探す性質を持っています。

その動きは、一般的には「1時間に数ミリ」程度とされています。

具体的なスピードでいうと、条件が整った場合には1分あたり0.1mmから1mm前後の速度で進むことが観察されています。

この動きは「原形質流動(げんけいしつりゅうどう)」というしくみによるもので、体の中で栄養や水分を循環させながら、まるでスライムのように這うように移動します。

例えば、飼育ケースのマット表面で、昨日まで左端にいた粘菌が、翌朝には中央付近まで広がっていたというような現象がこれに当たります。

動いているようには見えなくても、じわじわと確実に広がっているのです。

この移動は餌がある方向へと向かうため、微生物の多い場所や湿度の高い場所に向かって進む傾向があります。

長期間放置すれば、ケースの側面やフタ、あるいは外部にまで到達する可能性もあるため、粘菌の初期発見と対策が重要でしょう。

粘菌が増える環境と発生を防ぐ工夫

粘菌が活発に増殖する環境には、いくつかの明確な条件があります。

これを理解しておけば、発生を未然に防ぐ対策も取りやすくなります。

まず、粘菌は高湿度と高温、そして微生物が多い環境を好みます。

そのため、加水しすぎたマット、密閉しすぎたケース、通気の悪い場所は粘菌が育ちやすくなります。

粘菌の発生を抑える工夫としては、まずマットの水分量を適正に保つことが基本です。

握って軽く固まる程度の湿り気が理想で、手で絞ると水が出てくるような状態は過湿のサインです。

また、ケース内の換気も非常に重要です。

フタを完全に閉めるのではなく、新聞紙を挟んで湿気を逃すなどの工夫をすることで、粘菌の繁殖条件を抑制できる場合もあります。

さらに、粘菌は微生物をエサにするため、朽ち木や腐葉土などの持ち込みマットが原因になる場合もあります。

野外から採取した資材を使う際は、よく乾燥させてから使用するか、市販の清潔なマットを選ぶと安心でしょう。

これらの工夫を実践することで、粘菌の発生リスクは大きく下げることができ、環境を整えることが、結果的にクワガタにとっても快適な空間づくりにつながります。

クワガタのマットの粘菌に関する知識|まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 粘菌は高湿度と微生物の多い環境で発生しやすい

- クワガタ飼育のマットや朽ち木が粘菌の栄養源になる

- 夏場や梅雨時期は粘菌の繁殖リスクが特に高まる

- 粘菌は変形菌の一種でアメーバのように移動する

- ススホコリはクワガタに直接的な害はない

- 幼虫期のマット栄養を奪い間接的に成長を妨げる可能性がある

- 白いカビと粘菌は分類が異なり性質も違う

- 粘菌は時間経過で色や位置が変化するのが特徴

- 白カビはふわふわして静止するが粘菌は膜状で動く

- マットから黄色い液体が出るのは粘菌活動の一環であることが多い

- 粘菌は乾燥と通気性のある環境に弱い

- 発見した粘菌は早めに取り除き密閉して処理する

- 粘菌は基本的に人に害はないがアレルギー持ちは注意が必要

- 粘菌の移動速度は1時間に数ミリと非常に遅い

- マットの加水管理と換気が粘菌予防のカギとなる

あわせて読みたい記事

飼育グッズ、ちゃんと選べてますか?

僕が実際に使って

「これはマジで便利」

「もっと早く知りたかった…」

と思った、初心者にも安心のおすすめ飼育グッズをまとめました。

失敗を減らしつつ、カブクワとの暮らしがもっと楽になります👇

\ブリード初心者必見!!/

また、現在販売中のカブクワ生体リストも随時更新しています!

僕が育てている生体の中から、現在販売中のカブトムシ・クワガタを一覧にまとめました。

BASEもしくは、ヤフオクのどちらかでご購入ができます👇

\最新の生体リスト/

現状はネット販売のみになりますが、近い方なら直接手渡しも可能です。

質問などありましたらお気軽に下記リンクより、お問い合わせください👇

コメント